2022年门源Ms6.9地震震中周围 重力年变及其地震构造意义

2023-03-23

高精度绝对重力重复观测可以获得地壳内部场源的微伽级时变重力信号,为研究地壳内部孕震区介质环境变化提供独特的物理场信息。许多大地震前,在大范围的孕震区观测到了高达数(十)微伽/年的绝对重力信号变化(Chen et al., 2016; Zhang et al., 2020)。然而,由于绝对重力观测数据的稀少性(缺乏足够的测点或测期),这些微重力变化具有较大的不确定性,加之复杂地表因素的影响,震前重力信号的物理机制不明且存在争议。

中国大陆构造环境监测网络(简称“陆态网络”)中绝对重力观测网包含覆盖中国大陆的101个重复观测绝对重力基准站,极大的丰富了我国高精度绝对重力观测数据,为地震重力监测提供了宝贵的信息。

中国地震局地球物理研究所贾路路副研究员等人针对2022年1月8日发生在青藏高原东北缘区域的门源Ms6.9强震,综合利用震中周围350km内的陆态网络4个绝对重力站(民勤站、西宁站、兰州站和德令哈站)的十余年、28期次的绝对重力观测数据、重力站同址GPS垂直位移数据、水文模型数据以及历史地震数据,探讨了此次地震前震中周围的重力变化特征及其与孕震区介质环境变化机制的关联。得到以下认识:

(1) 在2022年门源地震前约5年,4个站点的绝对重力观测呈现出空间显著且时间同步的重力上升现象(图1),最大速率为民勤站的3.94μGal/yr。这些站点的重力上升不能被近地表水文变化和地壳垂直形变合理解释。故认为剩余重力变化(观测重力扣除水文和垂直形变效应)来源于地壳内部质量变化。

图1 门源地震震中周围4个站点观测的重力变化(左,黑点和灰点分别表示绝对重力观测值和基于GLDAS模型的水文重力效应)以及同址GPS站地表垂直位移变化(右)

(2) 基于剩余重力速率,利用MCMC方法反演了重力剩余信号的等效圆盘质量源(震质源,图2),其中心(震质中)位于此次门源地震震中西北172km处。圆盘半径为174.9±31.7km, 厚度为1.9±0.6km, 深度为10.2±1.2 km。

图2 (a)门源地震震中周围绝对重力站(黑色菱形所示)剩余重力变化的等效质量源区(红色圆圈所示),圆点表示2011-2021年历史地震(M≥1.5)震中位置,圆点颜色表示发震时刻到门源6.9级地震的时间;(b)震中周围区域((a)中紫色方框)历史地震震级频度图

(3) 为探讨等效源的壳内质量变化机制,研究了等效圆盘内外的历史地震活动性(图3)。2016年门源6.4级地震(其震中与本次6.9级地震震中相距约40km)之后,圆盘内2017-2021年的地震频率高于2011-2015年的,2017年之后地震频率逐年增加,1.5-2.5级小震(图3b)尤为显著。自2017年以来,圆盘内地震次数逐年增加(图3c),类似于观测到的绝对重力变化。这与深部流体运移引起的地震活动性变化相似。而圆盘外(图2a中的方框减去圆盘区域)的地震活动性在2017之后是减小的。进一步分析发现,圆盘内历史地震震中的时空分布(图4)符合流体迁移触发理论。

图3 研究区域(图2中紫色方框)地震活动性。(a)震级≥1.5的事件的累积曲线。圆点表示事件的大小;(b)1.5至2.5级事件的累积曲线。(a)和(b)中的红色和黑色实线分别表示圆盘内外的地震活动累积曲线;(c)每年1.5至2.5级地震的数量,红色虚线表示2011-2015年圆盘内的平均值

图4 等效圆盘内历史地震震中与震质中距离及其发震时间的关系。(a)第一象限;(b)第二象限;(c)第三象限;(d)第四象限

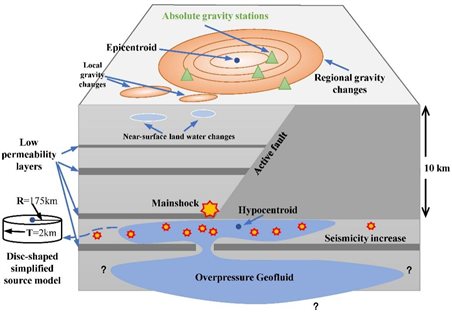

(4) 综合绝对重力数据、近地表过程数据、区域地壳结构及历史地震数据,多证据表明2022年门源Ms6.9地震之前很可能存在深部流体上涌和迁移过程。推测2016年Ms6.4地震的发生,改变了孕震区的构造环境,有利于深部流体的运移(通常伴随区域重力场上升,Liu et al., 2022),促进了岩石破裂(有效正应力和摩擦系数降低),进而导致了地震活动性增加并可能触发大地震(图5示意)。

图5 深部流体运移与区域重力场变化及其震质源示意图

研究结果表明,随着绝对重力仪技术的发展和数据的丰富,高精度陆地时变重力观测可为监测区域地壳流体环境,确定潜在强震风险区域提供独特的地球物理方法。

研究成果于2022年12月在线发表于学术期刊《Tectonophysics》 (Jia Lulu, Chen Shi*, Wang Linhai, Xiang Longwei, Lu Hongyan and Shi Wen, 2023. Gravity yearly transient change around the epicenter of 2022 Ms6.9 Menyuan earthquake, China and seismotectonic implications. Tectonophysics, 846: 229676. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2022.229676)。该项研究得到了国家自然科学基金(U1939205, 42274117)和中国地震局地球物理研究所基本科研业务费专项(DQJB20K44)等项目的共同资助。

【作者简介】

贾路路(第一作者),男,中国地震局地球物理研究所重力与地壳形变研究室副研究员,主要从事时变重力数据处理分析及场源解释研究工作。Email: jialulu@cea-igp.ac.cn。

陈石(通讯作者),男,中国地震局地球物理研究所重力与地壳形变研究室研究员,主要从事重磁位场方法与地球动力学研究工作。Email: chenshi@cea-igp.ac.cn。